Локня — посёлок городского типа (с 1941 года) в Псковской области России, административный центр Локнянского района. Составляет Муниципальное образование «Локня» со статусом «городское поселение». Расположен в 205 км к юго-востоку от Пскова и в 75 км от г. Великие Луки. Население — чуть более 3 500 человек (на 2021 год).

Локнянский район граничит с Бежаницким, Новосокольническим, Великолукским районами Псковской области, а также с Новгородской и Тверской областями. Площадь района — 2 412 км². Основная река — Локня, приток Ловати.

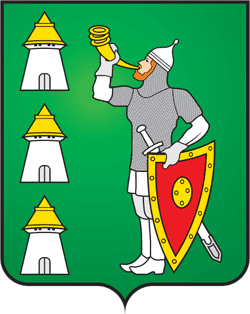

Герб и флаг Локнянского района

Герб Локнянского района утвержден 7 июня 2002 года. Геральдическое описание: «В зеленом поле обращенный вправо старорусский витязь в серебряных доспехах и одеянии, трубящий в золотой рог и опирающийся шуйцей на червленый с золотыми украшениями боевой щит; витязь сопровожден справа тремя одна над другой серебряными башнями с золотыми островерхими кровлями».

Обоснование символики:

История земли Локнянской уходит в глубину веков далеких, когда по берегам здешних рек и многочисленных озер обитали не только славяне, но и племена угрофинов. Свидетельство тому — сохранившиеся до сих пор названия некоторых урочищ, рек, населенных пунктов с угоро-финскими корнями.

Слово Локня, по предположению писателя Льва Успенского, означает в переводе с финского «сырое место», «болотистое место». Серебром отражена река Локня, давшая имя поселку и району.

Близ Локни находятся три погоста: Подберезье — расположен на месте впадения речки Хлавицы в реку Ловать, по которой проходил путь «из Варяг в Греки», Михайлов и Влицы (в настоящее время один из микрорайонов поселка Локня). В далекие времена во Влицах сходились дороги, ведущие из Пскова и Новгорода к Великим Лукам — эти города аллегорически изображены в гербе в виде 3-х сторожевых башен. На стыке дорог во Влицах останавливались путники, отправлявшиеся с поручением князей, собирались ратники для смотров при уходе на службу. Это нашло отражение в гербе древнерусским воином, трубящим в рожок.

Зеленый цвет символизирует природу района, сельское хозяйство, а также этот цвет символизирует здоровье. Красный цвет символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника и красоты.

Серебро — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Золото символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Флаг разработан на основе герба Локнянского района и принят в 2020 году.

Из истории Локни

Поселок является железнодорожной станцией на линии Дно — Новосокольники Октябрьской железной дороги и находится на стыке двух шоссейных магистралей, идущих от городов Псков и Новгород к городу Великие Луки.

В древности на территории района проживали финно-угры и славянские племена. В X веке здесь проходил водный торговый путь «из Варяг в Греки». В XIII — XIV веках значительная часть нынешних территорий края входила в состав Холмского уезда Новгородской земли. Сохранилась самая древняя (с 947 года) деревня — Подберезье (бывшее название Троица-на-Хлавице), она расположена на месте первого погоста в крае, основанного святой княгиней Ольгой.

Посёлок Локня возник в 1901 году в связи со строительством железной дороги Дно — Новосокольники.

Однако погост Влицы, ныне ставший частью посёлка, упоминается в летописи ещё под 1488 годом, когда через Влицы с великокняжескими поручениями проезжали московские чиновники, направлявшиеся в Псков или Новгород. По праздничным дням жители округи спешили во Влицы, чтобы посетить молельный дом или побывать на традиционном рынке, иногда собиравшем значительную часть населения округи. Здесь же производился сбор ратников для смотра и службы, а во время вторжения иноземцев — для отражения неприятеля.

Большое значение приобрели Влицы в XV веке, когда там возвели деревянную церковь. Церковь привлекала народ своим убранством, проведением религиозных праздников и житейских обрядов. Служители церкви сообщали прихожанам государственные новости, проповедовали правила поведения, выработанные церковью, учили жить и работать в своем хозяйстве и на барской земле. Здесь же заключались торговые сделки и деловые договоры, разрешались различные житейские вопросы.

В конце ХVIII века деревянная церковь была снесена из-за ветхости и на ее месте была построена каменная Спасо-Преображенская церковь, действующая по настоящее время. Сейчас Влицы стали частью разросшегося поселка Локня, вошли в его состав.

Свое название поселение получило по реке Локня, протекающей поблизости.

Перед первой мировой войной Локня была не только станцией железной дороги, но и торговым местечком, в котором размещались частные торговые заведения, призванные обслуживать население большой округи.

1 августа 1927 года Локнянский район был образован в составе Великолукского округа Ленинградской области постановлением Президиума ВЦИК. В 30-40-е годы успешно развивались все отрасли сельскохозяйственного производства, были построены 3 льнозавода.

С 1941 по 1944 годы Локнянский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, за время оккупации гитлеровцы уничтожили в районе 335 населенных пунктов. В годы Великой Отечественной войны от рук оккупантов погибло 4 142 жителя района, в том числе, пропало без вести — 2 556 человек. Во время оккупации зверски замучены и уничтожены 1 200 мирных жителей, угнано в Германию 16 000 человек, из них вернулось − 15 000. На территории района находится 18 братских захоронений, где покоится прах более 3000 воинов.

Локня и район были полностью освобождены от фашистов 26 февраля 1944 года. Сразу после изгнания врага с территории района жители дружно взялись за восстановление разрушенного войной хозяйства.

Уже в 1945 году значительное строительство развернулось в самом райцентре: были построены кинотеатр, детский сад, 100 жилых домов, работали кирпичный завод, лесопилка, шерсточесалка. В это же время в районе начал вещать радиоузел.

Современная Локня — один из красивейших малых городов Псковщины с современными многоэтажными зданиями, уютными скверами, утопающими в зелени деревьев улицами. В поселке есть средняя школа, Дом культуры, 2 библиотеки, школа искусств, больница, профессионально-техническое училище.

Статус посёлка городского типа Локня получила в 1941 году.

Памятники и достопримечательности поселка и района

На сегодняшний день на территории района выявлены 9 памятников культовой архитектуры, 5 из них — действующие церкви:

Церковь Спасо-Преображенская XVII-XVIII вв. — в поселке Локня.

В 1795 году помещиком, коллежским асессором Максимом Ивановичем Карамышевым с помощью прихожан на месте снесенной из-за ветхости деревянной была построена Спасо-Преображенская каменная церковь.

Четырехстолпная, одноапсидная, пятиглавая церковь, имеет четыре престола: главный – Спасо-Преображенский, а также в двух приделах престолы Святого Пророка Божия Илии и Святителя и Чудотворца Николая в теплом притворе – во имя иконы Тихвинской Божией Матери.

Здание церкви сохранилось до сих пор. Храм стоит на самом высоком месте в поселке Локня.

На церковном кладбище похоронен брат полководца М. И. Кутузова, Семен Илларионович Кутузов. С. И. Кутузов умер в 1834 г. Сейчас от памятника остался только постамент с надписью: «Семен Илларионович Голенищев-Кутузов, родной брат светлейшего князя Смоленского. Господи, упокой усопшего раба Твоего, родившегося 1752 года, скончавшегося 1834 года».

По некоторым данным местных старожилов, гранитный памятник на могиле был в форме четырехгранной колонны, с фигурой ангела и урной наверху.

Церковь Николы 1867 г. — д. Голенищево Самолуковской волости. По преданию в этой церкви происходило венчание полководца М. И. Кутузова, у которого находилось здесь родовое имение.

Церковь Михайловская середина XVII в. – д. Дуняни Самоулковской волости.

Построена в 1712 году на средства помещика Великолукского уезда сельца Алексеевское Михаила Креницына. Здания церкви и колокольни — каменные из красного кирпича, в стиле столичного московского барокко. Колокольня построена в 1872 году на средства прихожан и частных благотворителей. В 1910 году был проведен последний ремонт церкви с наружной стороны.

В приходе церкви на 1915 год имелось три школы. Здание церкви сохранилось до настоящего времени, находится в руинированном состоянии. Вокруг церкви располагается кладбище. Деревня Дуняни нежилая.

Церковь Ахтырская начало XIX в. – д. Иваньково Локнянской волости. Действующая. Год постройки: не ранее 1813. Во время Великой Отечественной войны церковь закрыли и превратили в советский клуб. За это же время была разрушена колокольня, и только в 2004 году были предприняты попытки по ее восстановлению. На сегодняшний день в церкви проводятся глобальные ремонтно-восстановительные работы, но необходимых денежных средств не хватает, чтобы полностью их закончить.

Церковь Пятницкая XVII в. – д. Каменка Миритиницкой волости. Церковь Вознесения Господня построена в 1759 году великолукским помещиком А.А. Абрютиным. Стиль — барокко. По рассказам местных жителей, церковь закрыли в 1940-х годах. На кладбище у храма сохранился разрушенный склеп, где покоится прах гвардии полковника Навроцкого, уцелел в лихие годы старинный мраморный памятник на могиле капитана Клокачева.

Церковь Покровская XVIII в. – д. Медведово Алексеевской волости. Покровская церковь построена в 1772 г. тщанием умершей помещицы Марфы Арбузовой. Зданием деревянная с таковою же колокольнею, колоколов 5. Церковь стоит в центре деревни, расположена в 5 км от основной магистрали Великие Луки — Локня. Уникальный памятник деревянного зодчества конца XVIII в.

Церковь Троицкая XVII в. — д. Миритиницы Миритиницкой волости.

В 1783 году в деревне Миритиницы была построена Троицкая церковь с колокольней местным помещиком Семёном Петровым Пороховым. В действующей церкви три престола: центральный — Троицкий, зимний — Казанский и Никольский. Первоначальный иконостас утрачен, а в восстановленном часть икон датируются XVIII веком.

Церковь Владимирская начало XIX в. — д. Михайлов Погост. Была построена в 1862 году «землевладелицей Марией Ивановной Алексеевой на собственные средства над прахом мужа, титулярного советника Владимира Григорьевича Алексеева и для надгробия в нижних этажах всего рода её». Храм выстроили из красного кирпича, что стало подлинным образцом византийского или древнерусского стиля. В храме имеется один престол, освященный во имя Равноапостольного Святого князя Владимира.

В советское время храм продолжал действовать вплоть до начала 1940-х годов и от дальнейшего разрушения уцелел только по чудесной случайности. После освобождения в 1943—1944 годах данной местности от немецко-фашистских оккупантов в подклете здания была размещена пекарня. На сегодняшний день церковь Равноапостольного Владимира отреставрирована и действует.

Церковь Троицкая начало XIX в. – с. Подберезье. Первоначальная дата постройки неизвестна. В 1807 году церковь сгорела, а в 1811 году была восстановлена на средства прихожан. Здание церкви кирпичное, к нему пристроена каменная колокольня.

После 1917 года церковь была закрыта, дата закрытия неизвестна. В 1990 году Троицкая церковь была восстановлена. В настоящее время церковь действующая.

Памятник А. Матросову

На территории района расположен воинский мемориал на месте гибели Героя Советского Союза А.М. Матросова в д. Чернушки.

23 февраля 1943 в бою за деревню Чернушки курсант пехотного училища 19-летний Александр Матросов прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой, чтобы обеспечить успех наступающих. В результате враг был уничтожен, деревня освобождена, спасены десятки жизней русских солдат.

На месте подвига установлены – пропилеи с надписью «Герою Советского Союза Александру Матросову», бетонная стела с датой подвига, обелиск и памятная каменная доска с текстом: «Лег на огневую точку противника и заглушил ее. Проявил героизм».

В настоящее время мемориал является местом проведения торжественных мероприятий.

В деревне Федоровское находилось имение Голенищевых-Кутузовых, где провел детские годы полководец М. И. Кутузов (1747-1813 гг.). По преданию, в 1750-х годах, после ранней смерти матери, будущий полководец вместе с братом Семеном прожили несколько лет в имении бабушки Федоровское. В 1804 г. Михаил Илларионович приезжал в имение к брату, которому оно досталось по наследству. Имение не сохранилось.